名所・グルメに出会う旅>広島県広島市

公開日:

:

最終更新日:2017/06/24

中国地方

目次

名所編

広島の観光スポットと言えば、「安芸の宮島」こと厳島ですね。大鳥居が海に立つ厳島神社のそれは美しい佇まいは、宮城県「松島」京都府「天橋立」と並ぶ日本三景のひとつで、国宝にも指定されています。今回の名所は、厳島のご紹介です。

世界文化遺産は、1400年の歴史

平清盛が、平家の繁栄を祈り建造をした厳島神社には、1400年の歴史があります。

厳島神社は、安芸の宮島に浮かぶ古社として世界文化遺産に登録されており、島自体を神として今日まで親交を深めてきたと言われています。

厳島神社の創建は推古元年(593年)とされており、その後仁安3年(1168年)に平清盛が寝殿造り様式(平安時代貴族の邸宅建築様式)にならい造営されたそうです。

厳島神社のちょうど背後にある弥山はご神体の山のため、そのままの状態の手を入れない原生林のまま残っています。

また、山頂付近には弘法大師が開かれたと言われる弥山本堂が建立されています。

日本の建築美を物語るに足る品格溢れる厳島神社は、国宝の平舞台、能舞台、高舞台、客神社など20数棟の建屋が朱色の塗りを施した回廊で結ばれていて、そのひとつひとつが素晴らしく見所が満載です。

厳島の見所スポット

厳島神社は、国際的にも珍しい海上木造建築物で、朱塗りの社殿は潮の満ち引きでその表情の移り変わりを見せます。

潮が満ちると、その姿は海に浮かんでいるように見え、瀬戸内海の海の青さとあいまって美しい彩りを展開します。

また、千畳閣の隣に建つ五重塔は、日本と中国建築様式を調和させた建築様式を用いた美しい塔です。

高さはおよそ27メートルあり、応永14年(1407年)に建立されたものと言われています。外陣の天井には葡萄唐草、内陣の天井には龍が描かれ、屋根は大きく反り返った造りとなっています。

厳島神社のシンボル大鳥居は、高さおよそ16メートル、支柱の周囲はおよそ10メートルの朱塗りの大鳥居です。潮が引くと島から大鳥居まで歩くことも可能で、夜のライトアップされた神社と大鳥居の風景は、非常に幻想的で素敵な佇まいを見せています。

海上に建ち並んでいる社殿とそれを囲むようにかまえる自然の風景が渾然一体となった景観は、まさに「神をいつきまつる島」と安芸国第一の霊社として崇められていたに相応しい神聖な雰囲気を感じます。

グルメ編

広島県の「食」と言えば、まず頭に浮かぶのが「牡蠣」に「もみじまんじゅう」ですが、

広島名産のご当地グルメから郷土料理まで、コレは逸品というメニューをご紹介します。

広島の味の代表、生地と具を混ぜあわせないのが特徴の「広島風お好み焼き」

現在、広島県内には2千店ほど「広島風お好み焼き」のお店があると言われています。

通常お好み焼きと言えば、小麦粉と具材を混ぜて焼きますが、広島では小麦粉と具材を混ぜない「重ね焼き」が特徴です。

作り方は、熱々の鉄板に薄く焼いた生地、大量のキャベツ、もやし、豚肉の順番でのせて、ひっくり返して蒸し焼きにします。鉄板の空いているスペースで中華麺を炒め薄く焼いた卵と合体させてあわせて出来上がり!!

そしてソースは、地元のとろみのある甘め風味の「オタフクソース」をかけます。

トッピングに、生イカ、イカ天、生エビ、牡蠣、ネギ、餅、チーズなども使用します。

日本酒に塩と胡椒でつくる宴会料理「美酒鍋(びしょなべ)」

美酒鍋とは、豚肉、鶏肉、そして野菜などの具材を、日本酒と塩、胡椒で味付けする鍋料理です。主に東広島市西条地域で食べられている郷土料理です。

美味しいお酒の産地として歴史ある東広島市西条地域の杜氏(酒造りの人)達が、蔵の中で作った料理だそうで、酒蔵の賄い料理として広まりました。

「鍋」とは言っても汁気はほとんど出さない鉄板で炒り煮した状態で食べます。

味付けに日本酒を使いますが、鉄板の熱でアルコールが抜けて酒のうまみを調味料に使うといった料理です。

鍋の名前の由来は、酒蔵で働く若い蔵人は水仕事が多く、いつも着物が「びしょ濡れ」でだったため「びしょ」と呼んでいた事から「びしょ鍋」と呼ばれ、「美酒鍋」の字はその後、当て字に「美酒鍋」とつけられたそうです。

宮島の名産、焼きたての穴子の蒲焼をのせた絶品「あなご飯」

厳島神社のある宮島近海では、昔から良質の穴子が獲れることで有名です。

そのため、宮島口駅周辺には穴子料理のお店がたくさんあり、お店で人気の逸品が「あなご飯」です。穴子の頭と中骨、昆布で取った出汁としょうゆでご飯を炊き、タレを染み込ませた穴子の蒲焼をそのご飯の上に敷き詰めたのが「あなご飯」なるもの。

この「あなご飯」は、駅弁として明治時代に売り出したところから、旅人の間で人気が出て広まったといわれており、現在でも駅弁として、人気を誇る幌島名物の郷土料理です。

スポンサーリンク

関連記事

-

-

名所・グルメに出会う旅>山口県岩国市

名所編] 山口県岩国市は、日本三名橋を持つ城下町の雰囲気が漂う都市です。 三名橋の「錦帯

-

-

グルメに出会う旅>島根県松江市

逸品編 日本海に面した鳥取県米子市、海の幸と山の幸を融合した美味しい料理をご紹介していきます。

-

-

近畿・中国・九州の夜が楽しい街11選

「近畿・中国・九州の夜が楽しい街」に焦点を当てて、紹介をしてゆきます。 やはり、旅行で夜を楽し

-

-

夏の風物詩 全国の花火大会【中国・四国編】

夏の夜空を鮮やかに彩る花火。火薬と金属の粉を混ぜ合わせて包んだものに点火し、それが燃えて破裂する

-

-

名所・グルメに出会う旅>山口県下関市

名所編 本州の最西端に位置する下関市は、日本海の豊かな自然の恵みが豊富な地域です。 また東部

-

-

名所・逸品に出会う旅>島根県松江市

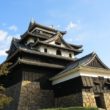

名所編 松江市は、松江城をはじめ、宍道湖、出雲大社と見所もたくさん、また伝説に触れられるスポッ

-

-

名所に出会う旅>広島県尾道市

広島県尾道では、江戸時代に北海道と大阪を結ぶ「北前船」の寄港となり、町全体が繁栄を迎えました。

-

-

名所・グルメに出会う旅>岡山県岡山市、倉敷市

名所編 倉敷と言えば紡績の街ですが、古くは江戸幕府の直轄領で、物資の集積地として天領とも呼ばれ

-

-

名所に出会う旅>島根県隠岐島諸島

名所編 隠岐の島は、国の重要文化財に指定されている佐々木家住宅や、大自然の素晴らしい景観が満喫

- PREV

- 世界のファーストクラスバス

- NEXT

- 世界の魅惑の食べもの10選